7月19-20日,中国心理学会婚姻家庭心理与咨询专业委员会第三届学术年会暨第七届婚姻家庭国际研讨会在成都召开,来自全球的专家学者围绕 “婚姻家庭心理健康服务:数智时代的挑战与机遇”主题,分享了前沿研究与实践成果。从传统治疗方法的创新应用到人工智能技术的跨界融合,这场研讨会勾勒出婚姻家庭心理健康服务的未来图景。

一、传统治疗新突破:从“个体干预”到“系统支持”

香港中文大学社会工作学系荣休教授马丽庄博士在会上系统介绍了多家庭治疗法(MFT)的临床实践成果。这种将受同类问题影响的多个家庭聚集在一起的治疗模式,融合了团体治疗与家庭治疗的优势,在多个领域展现出显著效果。

“当多个家庭在安全环境中分享经历,‘被理解’本身就是一种疗愈。”马丽庄指出,实证研究显示,MFT对首发精神病患者的疗效优于单独心理教育和个体化治疗,能降低住院率并维持长期效果;在抑郁症患者中,接受MFT的群体在 15个月后抗抑郁药物使用率显著低于常规治疗组。在香港,该疗法已成功应用于多动症儿童家庭、离婚家庭、自闭症青少年家庭等场景,42小时的系统性干预后,家长对多动症症状的认知严重度显著降低,母亲亲职效能感提升,孩子也反馈“感受到父母态度的积极变化”。

与此同时,ICEEFT训练员与督导刘婷博士聚焦情绪聚焦治疗(EFT)的改变机制。作为以依恋理论为基础的整合性学派,EFT适用于个体、伴侣与家庭治疗。数据显示,经过10-12次晤谈,70%-75%的伴侣关系得到改善,且疗效在高压环境下仍能稳定维持两年;针对有童年创伤经历的伴侣,EFT能使 50% 的婚姻满意度提升,同时减轻创伤症状。刘婷强调“情绪是连接依恋的核心,EFT通过矫正性情绪经验,帮助个体与家庭重建情感联结。”。

二、研究方法新动态

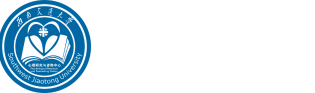

(注:由于几周前Richard B. Miller教授意外受伤,不能亲自出席)

Richard B. Miller教授作为婚姻家庭国际研讨会倡导者和支持者,在此次大会上,从家庭治疗方面分享了自己的研究心得,实践导向研究:治疗师与研究者的协同共赢的报告,回顾了家庭治疗发展:自2012年首届中美婚姻家庭治疗国际研讨会后,家庭治疗在中国蓬勃发展,建议重视家庭治疗研究。提出了实践导向研究方法:介绍实践导向型研究,指出其与传统随机对照试验相辅相成,可通过系统性监测来访者进展提升治疗效果,数字技术使其更便捷;提出了研究网络:讲述实践研究网络,如美国杨百翰大学开发的基于家庭治疗实践的网络,治疗师或诊所可加入,且有中文版本;提出了基本比较法:提出用基本比较法评估家庭治疗有效性,相较随机对照实验更简便,通过实例说明操作步骤。

三、数智时代新变量:AI重构婚恋与心理服务场景

随着人工智能技术的快速发展,婚姻家庭心理健康服务正迎来技术驱动的新变革。华东师范大学心理与认知科学学院周晓林与深圳市镜象科技有限公司黄立联合分享了AI在婚恋领域的创新应用,引发广泛讨论。

AI红娘已从概念走向实践。全国首档人工智能实验类交友节目《因AI相约》依托情感类大模型,通过分析性格特征(基于MBTI)、爱情态度(改编自《爱情态度量表》)、颜值偏好及人口统计数据,生成匹配模型。该模型基于5000 + 中国情侣数据训练,能为嘉宾提供精准匹配建议。数据显示,目前已有38%的用户接受AI推荐伴侣服务,AI在婚恋决策中的辅助作用逐渐凸显。

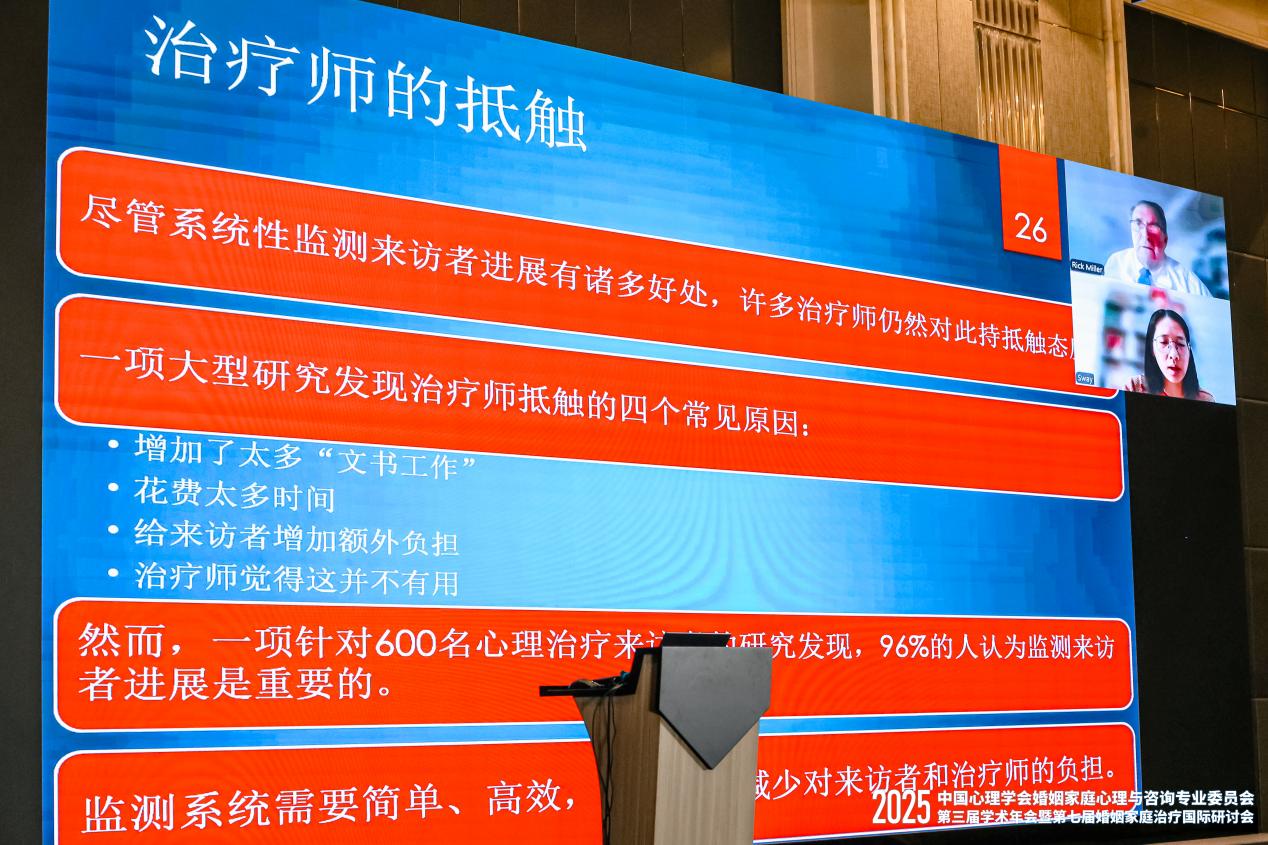

而AI伴侣市场则呈现爆发式增长。全球AI陪伴应用市场规模2024年达25 亿美元,预计2033年将突破100亿美元。以 Replika 为代表的情感陪伴机器人,通过GPT-3模型提供个性化对话,已积累大量用户;国内“星野”“哪吒”等AI陪伴产品也凭借多模态交互获得年轻群体青睐 ——Soul《2025 Z 世代 AI 使用报告》显示,2024年超71%的年轻人愿意与AI做朋友,22%的人一天多次使用 AI陪伴服务。

不过,技术热潮下的隐忧同样被关注。专家指出,AI伴侣可能导致部分用户疏远现实人际关系,其隐私数据保护、情感依赖风险等问题仍需监管规范。正如社会学家Sherry Turkle 所言:“AI关系的‘轻松’可能让人们逃避真实关系中必要的磨合与成长。”

三、融合与平衡:未来服务的核心命题

研讨会最后,专家们达成共识:数智时代的婚姻家庭心理健康服务,需在传统治疗智慧与新技术优势间寻找平衡。

马丽庄强调,MFT等基于社会支持网络的治疗方法,其“人际真实联结”的核心价值难以被技术替代;刘婷则认为,EFT对“情绪与依恋”的深度探索,可为AI情感模型提供心理学底层逻辑;周晓林团队则提出,AI的价值应在于“赋能而非替代”——例如通过大数据分析优化治疗方案,或为偏远地区提供基础心理支持,弥补专业资源缺口。

从多家庭治疗的团体支持,到情绪聚焦治疗的情感联结,再到AI技术的场景创新,本次研讨会不仅展现了婚姻家庭心理健康服务的多元路径,更揭示了其核心始终是“人的联结与成长”。在数智时代的浪潮中,如何让技术与人文共生,将是行业未来探索的关键。

四、人物介绍

马丽庄教授现为香港中文大学社会工作学系荣休教授,美国婚姻与家庭治疗协会认可督导。浙江大学社会学系兼任教授 ,上海交通大學医學院心理治疗研究所兼任教授,她的专业和研究兴趣涵盖家庭治疗、多家庭治疗和心理健康领域,重点是饮食失调、注意力不足过度活跃症( ADHD)、自闭症谱系障碍(ASD)和智力障碍(ID)。 马教授是美国婚姻与家庭治疗协会(AAMFT)的认可督导。 马教授亦是香港中文大学社会工作学系家庭及小组实务研究中心的创办人。 她于2019-2022年担任国际家庭治疗协会(IFTA)主席。 马教授在国际、华人社会和香港出版了9本书和122篇评审期刊文章,具有重大影响力和知名度。

Richard B. Miller 教授是杨百翰大学家庭生活学院的卡蜜拉·艾琳·金博讲座教授,同时也担任香港理工大学应用社会科学系的荣誉教授。他长期致力于婚姻与家庭治疗、家庭社会学及老龄社会学的研究,曾获得多项国际专业奖项,如《婚姻与家庭治疗期刊》的年度论文奖及家庭治疗领域的终身成就奖。Miller 教授曾多次在我国台湾、香港等地担任访问教授,推动跨文化心理健康服务研究。他也是国际婚姻与家庭治疗领域的核心人物之一,在方法论创新和跨文化家庭研究方面具有深远影响。

刘婷博士,ICEFFT认证的EFT训练员、督导和治疗师,EFT亚洲中心创始人,ICEEFT审核委员会委员、教育训练委员会委员;美国宾夕凡尼亚州婚姻与家族治疗师,普渡大学 (Purdue University)博士,费城儿童医院家庭处遇科研中心 (Center for Family Intervention Science)博士后研究,曾任教美国Kean University and Drexel University 十年,现任费城 EFT 中心临床主任,亚太情绪取向婚姻与家庭治疗协会理事长;受邀在世界各大城市做EFT培训教学,包括北京、上海、香港、台北、新加坡、首尔、清迈、吉隆坡、伊斯坦布尔、纽约、费城、华盛顿特区、洛杉矶、伦敦、基辅、布加勒斯特等;著有《婚姻不是靠着带来维持-华人婚姻家庭案例》书籍,并发表多篇EFT文化应用、抑郁症治疗、以及EFT在线咨询要点等学术期刊文献。

周晓林教授,华东师范大学心理与认知科学学院院长,教育部高等学校心理学教学指导委员会主任委员,教育部全国学生心理健康工作咨询委员会副主任、华东片区组长,长江学者特聘教授;曾为北京大学心理学系主任(2008-2013),国务院学位委员会心理学评议组成员(2009-2020年),国家自然科学基金委重大研究计划专家组成员(2010-2017年),中国心理学会理事长(2017-2020年)。

周晓林教授主要研究领域为语言认知、注意选择与执行控制、决策与神经经济学、社会认知与实验社会心理学;任国内外多家学术刊物主编或编委;其博士毕业生获得青年长江学者、长江特聘学者、青年拔尖人才、珠江学者、青年北京学者、上海市青拔等称号;主持科技部、教育部、国家自然科学基金、英国经济与社会研究基金等30余项科研项目;2015 - 2023年连续多年入选Elsevier中国高被引学者榜单。

黄立先生毕业于北大心理学系和剑桥大学心理学系,是华东师大应用心理硕士行业导师,是深圳镜象科技公司CEO,深圳鹏城人才,桐乡创业领军人才,前腾讯人工智能总监,IDG认证亚洲大数据专家。主要研究方向为人工智能在心理健康领域的应用,近年来已获7项AI+心理相关发明专利授权,参与发表AI心理测评、AI心理干预等课题的核心期刊论文10多篇。近年来,黄立先生参与建设教育部心理援助热线平台和学习强国心理咨询平台,并于2023年联合华东师范大学心理与认知科学学院发布国内首个心理健康AI大模型应用EmoGPT。